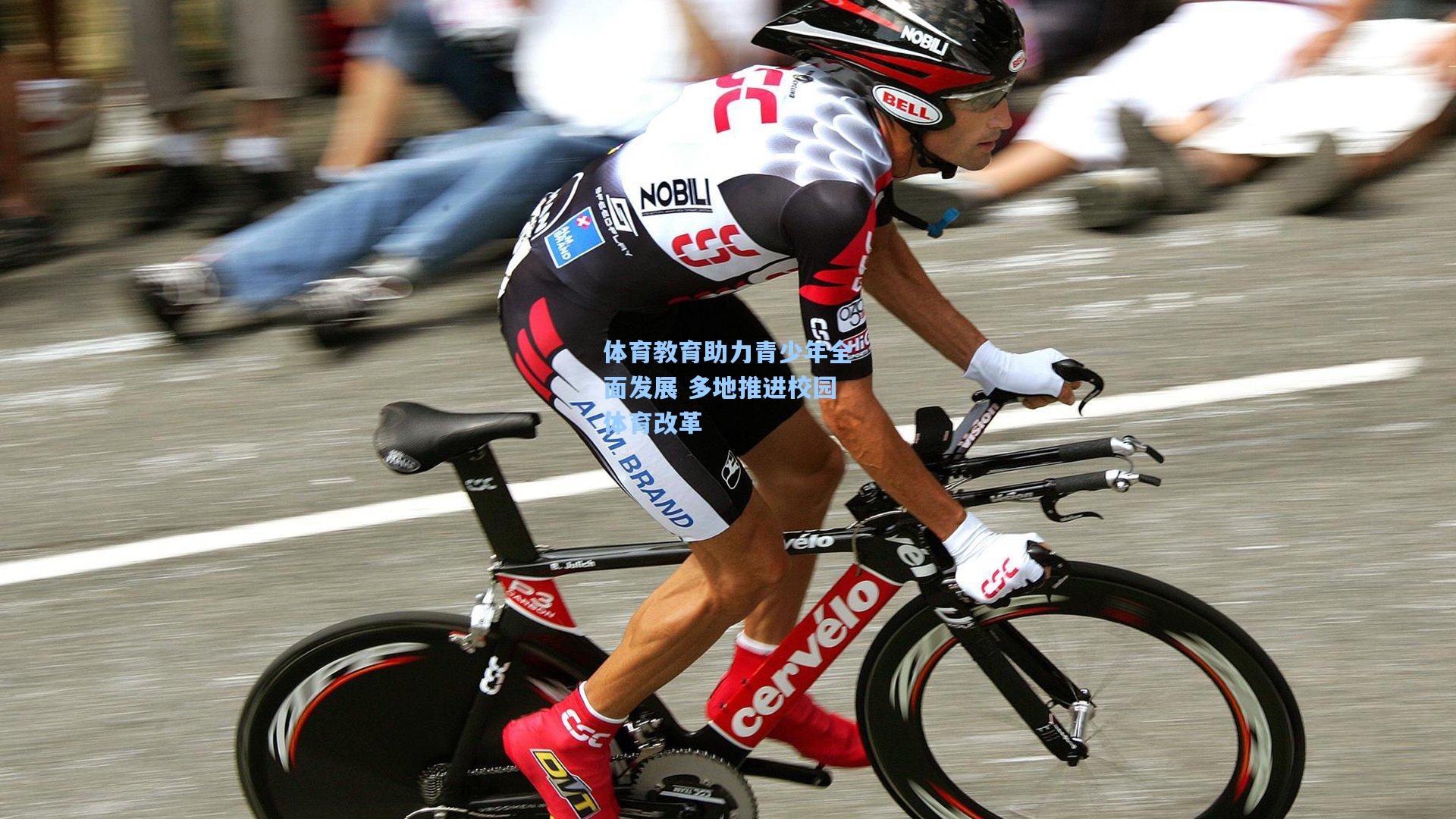

爱游戏:体育教育助力青少年全面发展 多地推进校园体育改革

近年来,随着社会对青少年身心健康的关注度不断提升,体育教育在校园中的地位日益凸显,从国家政策到地方实践,体育教育正逐渐从“边缘学科”转变为促进学生全面发展的重要抓手,多地教育部门通过创新课程设置、加强师资培训、完善设施建设等方式,推动校园体育改革,为青少年健康成长注入新动力。

体育教育政策持续加码

国家层面高度重视体育教育的育人价值,教育部近年来陆续出台多项文件,明确要求中小学开齐开足体育课,确保学生每天校内锻炼不少于1小时,部分省份还将体育纳入中考必考科目,并逐步提高分值权重,以此倒逼学校、家长和社会重视体育教育,专家指出,这一系列举措不仅是爱游戏官方入口为了爱游戏体育增强学生体质,更是希望通过体育培养团队协作、坚韧不拔等品质,实现“以体育人”的目标。

校园体育课程多样化探索

传统体育课“跑圈+自由活动”的模式正在被打破,许多学校尝试引入新兴运动项目,如攀岩、击剑、橄榄球等,激发学生参与兴趣,北京市某中学将太极拳纳入必修课,帮助学生缓解学业压力;上海市部分小学开设“体育选修超市”,学生可根据兴趣选择篮球、游泳或啦啦操等课程,这些创新实践不仅丰富了体育教学内容,也为学生个性化发展提供了更多可能。

师资与设施短板逐步补齐

长期以来,体育师资不足、场地器材匮乏是制约体育教育发展的瓶颈,针对这一问题,各地通过“特岗教师”计划定向招聘体育专业人才,同时鼓励退役运动员进入校园任教,广东省近年来投入专项资金改造老旧操场,并配备智能运动监测设备;四川省则通过“共享体育场馆”模式,将社区资源与学校课程无缝对接,这些措施有效改善了体育教学条件,为课程质量提升奠定了基础。

体育赛事激发学生参与热情

竞技活动是体育教育的重要载体,全国青少年校园足球联赛、中学生篮球锦标赛等赛事规模逐年扩大,成为展示体育教育成果的平台,一些地区还创新举办“全员运动会”,要求每个学生至少参与一项比赛,打破“少数人竞技,多数人围观”的旧模式,南京市某小学通过班级跳绳挑战赛,使全校学生体质达标率提升20%,印证了“以赛促练”的积极效果。

家校社协同共育新模式

体育教育的延伸离不开家庭和社会的支持,多地开展“家庭体育作业”计划,鼓励家长与孩子共同完成每日锻炼任务;社区体育俱乐部也与学校合作开设课后训练营,杭州市推出的“体育成长档案”系统,实时记录学生运动数据并生成个性化建议,帮助家长科学参与孩子体育培养,这种三位一体的模式,正在构建覆盖课内外的体育教育生态圈。

挑战与未来展望

尽管成效显著,体育教育仍面临一些挑战,部分地区存在“重考试、轻常态”现象,体育课被挤占的情况尚未根除;城乡资源差异也导致体育教育发展不均衡,对此,专家建议进一步强化督导评估机制,同时利用数字化手段缩小差距,如通过在线课程共享优质体育教学资源。

从强健体魄到塑造人格,体育教育的价值已超越运动本身,随着改革深入推进,它必将为培养身心健康、全面发展的新时代青少年贡献更大力量,如何让体育教育真正成为每个孩子成长路上的“必修课”,仍需全社会持续探索与实践。